Weygang, Victor - Göttingen

Weygang, August - Öhringen

In den Kirchenbüchern ist der Name in unterschiedlicher Schreibweise verzeichnet: mit "ey", mit "ei" oder "gant" als Endsilbe.

Adam Weigang wird in Bautzen (Sachsen) geboren.

Nach Lehr- und Gesellenzeit wandert er nach Stockholm in Schweden aus.

Er wird dort am 30. Mai 1661 Zinngießermeister.

Meistermarke des Adam Weigang

Meistermarke des Adam WeigangEr erhält das Bürgerrecht und heiratet am 13. Juli 1662 die Dorotea Moderau (* in Friedrichsburg; † 17. März 1703 in Stockholm) in der Kirche St. Gertrudis/Stockholm.

Das Ehepaar hat die Kinder:

Dorotea Weigang (* 14. Mai 1663; heiratet am 21. Juli 1685 den Tischler Jürgen Gantzmöller und am 4. Dezember 1687 als Witwe den Tischler Dieterich Mardtfeld),

Johan Weigang (≈ 3. März 1665),

Anna Weigang (≈ 18. April 1667; heiratet am 29. Oktober 1695 den Zinngießermeister Erik Jakobsson Buchou),

Christoph Weigang (≈ 19. Oktober 1669),

Adam Weigang (≈ 21. Oktober 1671; heiratet am 28. April 1707 als Handelsmann die Brita Andersdotter Loo) und

Elisabet Weigang (≈ 28. Juni 1676; heiratet am 12. Juni 1700 den Nähnadelmacher Hanss Tied).

Adam Weigang stirbt am 23. Mai 1677 in Stockholm.

Kerzenständer in mehreren Kirchen sind ebenso berühmt wie eine Schüssel und eine Reiseflasche.

Die Witwe führt die Werkstatt weiter.

Er wird am 6. Juli 1692 Zinngießermeister in Stockholm.

Seine Werkstätte befindet sich in der Hornsgatan.

Rosenmarke für Qualitätszinn

der Weigang in Schweden

Rosenmarke für Qualitätszinn

der Weigang in Schweden

Johan Weigang heiratet am 23. April 1699 die Anna Arenberg, Tochter des Erich Arenberg, in der German Parish Church/Stockholm.

Das Ehepaar hat die Kinder:

Johann Jacob Weigang (≈ 11. Februar 1701),

Jürgen Berndt Weigang (≈ 4. Juli 1703; † BEF 1709),

Jacob Weigang (≈ 24. Juli 1704; lernt vom 20. April 1721 bis 11. Mai 1725 bei Melchior Beck das Zinngießerhandwerk und ist bei ihm vom 11. Mai 1725 ab 1726 und 1727 Geselle) und

Carl Weigang (≈ 3. Mai 1707).

Johan Weigang stirbt und wird am 15. Mai 1707 in Stockholm begraben. .

Bekannte Objekte von ihm sind eine Schüssel von 1697, eine Getränkekanne mit kugelförmigen Füßen von 1702, Altarkerzenleuchter in der Kirche von Axberg von 1703 und eine Reiseflasche von 1705.

Sein Meisterstück ist eine Suppenschüssel mit der Messingform, eine Flasche inklusive Schraubverschluss, Korken und Schlüssel mit zwei innen und außen polierten Krügen sowie ein Krug mit Messingeinlagen.

Die Werkstatt ist in der Västerlånggatan 43.

Meistermarken Carl Weigang ab

1740 (C und W) und vom

29.1.1754 bis 7.5.1763 (Bruzelli)

Meistermarken Carl Weigang ab

1740 (C und W) und vom

29.1.1754 bis 7.5.1763 (Bruzelli)Samuel Weigang (≈ 6. März 1742),

Johann Weigang (≈ 6. November 1743),

Anna Juliana Weigang ( ≈ 28. Dezember 1746; † 18. September 1748),

Carl Weigang (≈ 3. Januar 1749) und

Katarina Dorotea Weigang (≈ 20. Oktober 1752; † 26. August 1773).

Der Witwer Carl Weigang stirbt ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau am 4. Juli 1763 in Stockholm.

Das Grab ist Nr. 18 im Hohen Chor der St. Marienkirche.

Neben Geschirr, Teller und einem Flüssigkeinsmass wird von einem Blumenkelch aus dem Jahr 1742 und von beeindruckenden Dreifuß-Prachtleuchtern von 1760, die in den Kirchen in Skepptuna und Husby-Långhundra sind, berichtet.

Seine Gesamtproduktion war ca. 42000 Pfund Zinn, davon 19624 Pfund kontrolliert.

1740

1740  1741

1741

1763

1763 Sein Meisterstück ist ein Speisenträger und ein ovales Waschfass mit dem dazugehörigen Krug.

Meistermarken Samuel Weigang ab

1776 (SWG) und vom

12.6.1778 bis 5.10.1796 (Bruzelli)

Meistermarken Samuel Weigang ab

1776 (SWG) und vom

12.6.1778 bis 5.10.1796 (Bruzelli)

Samuel Weigang übernimmt von der Witwe des Peter Svan dessen Werktätte in der Södra Blasieholmshamnen 6 - 8.

Anna Margareta Weigang (* 30. Mai 1792; † 27. September 1849) und

Johan Samuel Weigang (* 11. August 1793; heiratet am 22. Juli 1819 die Hedvig Elisabet Lundgren (* 1. Juni 1798), Tochter des Kürschner-Obermeisters Peter Lundgren und dessen Ehefrau Maria Elisabet, geb. Wegelin; stirbt am 16. Juli 1820 als Sekretär der Handelskammer).

Samuel Weigang, ein geschickter Meister mit einem Geschick für Formen, stirbt in Stockholm am 5. Dezember 1793; damit ist die Stockholmer Linie zu Ende.

Seine Witwe führt den Betrieb mit Carl Erik Upmarck als Geselle weiter.

Eine Spitzenproduktionen von Samuel Weigang ist ein Wasserbehälter mit einer Schale im Rokoko-Stil aus dem Jahre 1778. Seine Terrinen sind von hoher Klasse, eine davon mit gerundeten Füßen von 1785. Eine ovale Schüssel, die wohl zu dieser Terrine gehört, kam 1961 in den Verkauf. Mehrere Schüsseln, Teller, Breischalen und Leuchter sind bekannt.

Seine Gesamtproduktion ist 44269 Pfund Zinn.

1775

1775

1779

1779 1782

1782

1785

1785

Der 1701 geborene Johann Jakob Weygang kehrt nach Bautzen in Sachsen zurück und wird dort Meister.

Er heiratet am 6. November 1730.

Johann Jakob Weygang reicht am 12. September 1735 ein Gesuch beim Magistrat in Göttingen ein, denn "... er will sich daher setzen und seine profession treiben". Zuvor hat er "... in den fornehmsten Örtern als Strasburg, Dreßden, Augsburg, Braunschweig und Hannover gearbeitet".

In seinem Antrag bittet er um das Bürgerrecht und zehnjährige Steuerfreiheit.

Der Magistrat erteilt das Bürgerrecht, aber nur eine dreijährige Steuerbefreiung.

Am 7. April 1736 legt er Widerspruch bei der Regierung in Hannover ein und begründet dies u. a., dass "zu unserem Handwerk ein ansehlicher Vorschuß erfordert wird, daß ich also bey dem Anfange all das meinige daran wenden muß ...".

Die Regierung sieht dies ein und gibt an den Göttinger Rat am 9. April 1736 die Empfehlung, der Bitte von Johann Jakob Weygang nachzukommen.

Am 27. September 1737 eröffnet er sein Geschäft in Göttingen.

Die erste Frau von Johann Jacob Weygang stirbt und wird am 9. Juni 1743 begraben.

Am 1. Dezember 1743 heiratet Johann Jacob Weygang zum zweiten mal, und zwar die Witwe Anna Sophia Dorothea Buschendorf, geb. Rusten.

Maria Magdalena Weygang (≈ 21. Oktober 1744; [] 26. Mai 1746),

Christian Andreas Weygang (≈ 4. Juli 1747),

Catharina Henriette Weygang (* 14. November 1749; heiratet am 24. April 1768 den Organisten der Nikolai-Kirche, Johann Günther Limbrecht),

Christian Heinrich Weygang (* 30. März 1752; † 27. Mai 1753) und

Johann Friderich Weygang (* 7. Mai 1754; † 21. Mai 1755).

Johann Jacob Weygang kauft am 11. August 1745 von Johann Christian Riemenschneider das Haus Nr. 702 (heute Groner Straße 22).

Am 14. Februar 1770 stirbt Johann Jacob Weygang mit 65 Jahren an Schwindsucht.

Seine Frau Anna Sophia Dorothea Weygang, geb. Rusten, stirbt am 11. Juni 1770.

Der einzig noch lebender Sohn Christian Andreas Weygang, der 23 Jahre alt ist, übernimmt den Betrieb.

Henriette Friederike Weygang (* 25. November 1783),

Georg August Weygang (* 8. August 1785),

Catharie Dorothee Weygang (* 8. April 1787),

Carl Gottfried Weygang (* 7. März 1789),

Christian Friedrich Weygang (* 21. Mai 1791),

Georg Friedrich Weygang (* 17. August 1794) und

Heinrich Conrad Weygang (* 29. April 1800).

Bei seinem Vater lernt Georg August Weygang vom 8. November 1800 bis 16. Oktober 1804, ist dann Geselle und wohnt in Göttingen im Haus Nr. 626 (Johannisstraße 11).

Er arbeitet bei 12 Wochen bei J. C. Arend in Hannover und ein 3/4 Jahr (bis 25. Juni 1805) bei Christian August Herrmann in Dresden und dann bei Anton Ernst in Vilshofen.

Vom 25. Juni 1805 bis 15. November 1805 hält er sich in Neustadt auf und hat dort keine Arbeit.

Weitere Aufenthalte sind in Landshut, München und Nürnberg.

Georg August Weygang heiratet am 2. November 1814 in Öhringen die Sofia Juliana Junken (* 7. August 1791 in Öhringen), Tochter des Radler und Handelsmannes Georg Heinrich Junken und dessen Ehefrau Rosina Catharina, geb. Beyerlein.

Das Ehepaar hat die Kinder:

Juliana Sophia Friederika Weygang (* 22. März 1815; † 1877 in Homburg/Saarland),

Friederika Juliana Weygang (* 7. November 1816),

Friederika Augusta Weygang (* 23. Mai 1821),

Louisa Friederika Weygang (* 15. April 1823),

Wilhelm August Weygang (* 8. März 1825; † 20. August 1825),

Wilhelm Friedrich August Weygang (* 11. Juli 1828),

Maria Dorothea Rosina Weygang (* 29. Mai 1831),

Rosine Karoline Weygang (* 20. Dezember 1834; † 25. April 1835) und

Wilhelm Friedrich Robert Weygang (* 9. Juli 1833; † 9. Mai 1835).

Er übersiedelt nach Öhringen und gründet dort, nachdem er seinen Meister gemacht hat, ein

Zinngießereigeschäft mit einer Glas- und Porzellanhandlung im Haus Nr. 11 (Am Marktplatz).

Haus

Nr. 11 (Am Marktplatz) - das rechte kleinere Haus mit Laden und

Zinngießerei

Stempel des Georg August

Weygang, Öhringen

Stempel des Georg August

Weygang, Öhringen

In der Zeit seiner Wanderschaft nach der Lehre arbeitet Heinrich Conrad Weygang bis 1824 in Frankfurt am Main, Heilbronn, Mainz und Marburg als Geselle.

Heinrich Conrad Weygang wird zum Militär eingezogen. Er verpflichtet Johann Heinrich Christian Koch aus Dransfeld vertraglich dazu, "daß dieser für ihn als Stellvertreter dient". Dafür bezahlt Weygang 40 Thaler Conventions-Münze".

Christian Andreas Weygang stirbt am 18. September 1822.

Georg Friedrich Weygang wird Meister in Göttingen und wohnt und arbeitet im Haus Nr. 599 (Johannisstraße 2).

Heinrich Conrad Weygang übernimmt die väterliche Gießerei im Haus Nr. 641 (Zindelstraße 7).

Christian Friedrich Wilhelm Weygang (* 5. April 1828; heiratet am 23. November 1854 als Telegraphist die Henriette Magdalena Charlotte Tripel (* 7. August 1828)),

Heinrich Friedrich Carl Weygang (* 18. November 1829),

Philipp August Weygang (* 7. August 1832; † 15. August 1832),

Sophie Auguste Philippine Weygang (* 17. September 1833; † 11. Dezember 1833),

Friederike Magdalene Weygang (* 9. Mai 1835),

Johann Alexander Weygang (* 21. Juni 1837; † 3. Oktober 1837),

August Martin Ludwig Weygang (* 27. Juli 1839; † 22. Juli 1840) und

Mathilde Anna Juliane Henriette Weygang (* 21. Mai 1841).

Georg August Weygang stirbt im April in Öhringen, 49 Jahre, 8 Monate und 9 Tage alt.

Susanne Cathrine Weygang, geb. Freyreiß, die Frau von Heinrich Conrad Weygang, stirbt im Alter von 44 Jahren an Schwindsucht.

Heinrich Conrad Weygang verlegt seinen Betrieb in die Lange Geismarstraße 31. Er mietet dort Räumlichkeiten bei dem Hauseigentümer und Kürschner F. Hübeler.

Heinrich Friedrich Carl Weygang beginnt seine Wanderjahre, die ihn nach Stuttgart, Pforzheim und Freiburg führen.

Von 1855 bis 1857 arbeitet er in Straßburg.

Er heiratet am 14. September 1856 die Franziska Luise Friederike Christiane Wüst, (* 18. Juni 1830), Tochter des Hutmachers Johann Georg Christian Wüst und dessen Ehefrau Johanna Friederika, geb. Bayer, Witwe des Buchdruckereibesitzers in Esslingen, Philipp Paul Balduin Cludius (* 8. Juli 1825 in Öhringen; † 27. Februar 1854 in Esslingen), den sie am 25. Oktober 1853 geheiratet hat.

Das Ehepaar hat die Kinder:

Friederike Auguste Marie Weygang (* 21. Mai 1857; heiratet am 21. April 1881 den Bäcker Johann Friedrich Denner (* 10. April 1853; † 5. Juli 1906)),

Carl Albert August Weygang (* 19. Juni 1859),

Carl Albrecht Franz Weygang (* 26. Februar 1864) und die Zwillinge

Lina Johanna Auguste Weygang (* 4. Juni 1873; † 22. Juli 1873) und

Albrecht Hermann Weygang (* 4. Juni 1873).

Stadt- und Meisterzeichen

des Wilhelm Friedrich August Weygang

Stadt- und Meisterzeichen

des Wilhelm Friedrich August Weygang

Georg Friedrich Weygang stirbt am 26. April 1857

(er war verheiratet mit Anna Marie, geb. Fehler. Die Ehefrau war katholisch - ein Trauungseintrag konnte in den Kirchebüchern nicht gefunden werden).

Georg Victor Arthur Weygang (* 13. Juli 1863),

Helene Minna Dorothea Weygang (* 16. September 1866) und

Carl Theodor Weygang (* 17. Juli 1774).

Wilhelm Friedrich August Weygang läßt sein Zinngießereigeschäft mit einer Glas- u. Porcellaine-Handlung unter der Firma A. Weygang am 22. März 1866 in das Einzelfirmen-Register des Königl. Oberamts-Gerichts Öhringen eintragen.

Heinrich Conrad Weygang stirbt am 8. März 1869.

Am 8. September 1869 wird das Haus Lange Geismarstraße 31 auf Heinrich Friedrich Carl Weygang und seine Frau Johanna Dorothee Weygang überschrieben.

Heinrich Friedrich Carl Weygang stirbt am 16. April 1875 mit 45 Jahren.

Victor Weygang wird Sekretär der Fechtschule.

Stadt- und Meisterzeichen des Carl Albert August Weygang (er führt noch zahlreiche andere Original- und Imitations-Stempel alter Meister, die er für seine im alten Stil hergestellten Zinngeräte verwendet)

Beispiel einer Pseudo-Meistermarke Nürnberger Probzinn

Der Eigentümerwechsel wird am 17. März 1886 in das Einzelfirmen-Register eingetragen.

Victor Weygang kauft seiner Schwester Helene Weygang "das ihr an dem zum elterlichen Nachlasse gehörigen, in der Stadt Göttingen an der Langen Geismarstraße No. 31 belegenen Wohn- und Kothauses mit Hintergebäuden, Hofraum und allem Zubehör zustehende Miteigenthum zur Hälfte für den verabredeten Kaufpreis von 6600 Mark" ab und ist nun alleiniger Eigentümer von Haus und Firma.

Er betreibt die Herstellung und den Verkauf von Zinnwaren weiter und verkauft auch Glas- und Spielwaren, Aluminiumwaren, Kunstguß aus Zink, Waagen und Gewichte.

Er stellt auch Zinnsoldaten und Gegenstände verschiedenster Art für den täglichen Gebrauch her und führt auch Reparatur- und Gravurarbeiten durch.

Er wirkt aktiv im Tambourkorps der "Turngemeinde von 1848" mit, ist Gilde-Obermeister, ist Singwart der Turngemeinde von 1848 und damit ein hochangesehener Bürger.

Am 6. Oktober 1891 stirbt Wilhelm Friedrich August Weygang.

Victor Weygang gibt die Büchlein "Die Verlobung um Mitternacht" und "Des Turners Weihnachtsabend" heraus.

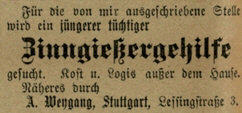

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 15 vom 12.4.1894, Nr. 16 vom 19.4.1894 und Nr. 17 vom 26.4.1894

Die Firma A. Weygang, Zinngießereigeschäft mit einer Glas- u. Porcellaine-Handlung in Öhringen, Inhaber Carl Albert August Weygang, wird am 13. September 1895 "in Folge Verkaufs des Geschäfts" aus dem Einzelfirmen-Register Öhringen gelöscht.

Der Käufer Carl Hähnle firmiert "A. Weygang - Inh. Carl Hähnle".

Carl Albert August Weygang zieht nach Verkauf des Hauses und der Firma nach Stuttgart und eröffnet dort in der Lessingstraße 3 im Souterrain eine Zinngießerei, die Wohnung ist im 3. Stock.

Anzeige in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 1 vom 1.1.1896, Nr. 2 vom 15.1.1896 und Nr. 3 vom 1.2.1896

Anzeige in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 14 vom 2.7.1896, Nr. 15 vom 9.7.1896, Nr. 16 vom 16.7.1896, Nr. 17 vom 23.7.1896, Nr. 18 vom 30.7.1896, Nr. 19 vom 6.8.1896, Nr. 20 vom 13.8.1896, Nr. 21 vom 20.8.1896, Nr. 22 vom 2.9.1896, Nr. 23 vom 10.9.1896, Nr. 24 vom 17.9.1896, Nr. 25 vom 24.9.1896, Nr. 26 vom 1.10.1896, Nr. 27 vom 8.10.1896, Nr. 30 vom 29.10.1896, Nr. 31 vom 5.11.1896, Nr. 32 vom 12.11.1896, Nr. 33 vom 20.11.1896, Nr. 34 vom 26.11.1896, Nr. 35 vom 3.12.1896, Nr. 36 vom 10.12.1896, Nr. 37 vom 17.12.1896 und Nr. 38 vom 24.12.1896

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 14 vom 2.7.1896, Nr. 15 vom 9.7.1896, Nr. 16 vom 16.7.1896, Nr. 17 vom 23.7.1896, Nr. 18 vom 30.7.1896, Nr. 19 vom 6.8.1896, Nr. 20 vom 13.8.1896, Nr. 21 vom 20.8.1896, Nr. 22 vom 2.9.1896, Nr. 23 vom 10.9.1896, Nr. 24 vom 17.9.1896, Nr. 25 vom 24.9.1896, Nr. 26 vom 1.10.1896, Nr. 27 vom 8.10.1896, Nr. 28 vom 15.10.1896, Nr. 29 vom 22.10.1896, Nr. 30 vom 29.10.1896, Nr. 31 vom 5.11.1896, Nr. 32 vom 12.11.1896, Nr. 33 vom 20.11.1896, Nr. 34 vom 26.11.1896, Nr. 35 vom 3.12.1896, Nr. 36 vom 10.12.1896, Nr. 37 vom 17.12.1896 und Nr. 38 vom 24.12.1896

Das Stuttgarter Adressbuch verzeichnet den Betrieb des Carl Albert August Weygang als Metallwarenfabrikation.

Im allgemeinen Adressbuch Göttingen ist Victor Weygang als Zinngießerei und Aluminiumwaarenhandlung in der Langen Geismarstraße 31 aufgeführt.

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 1 vom 7.1.1897, Nr. 2 vom 14.1.1897, Nr. 3 vom 21.1.1897, Nr. 4 vom 28.1.1897, Nr. 5 vom 4.3.1897, Nr. 6 vom 11.2.1897, Nr. 7 vom 18.2.1897, Nr. 8 vom 28.2.1897 und Nr. 9 vom 4.3.1897,

Anzeige in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 1 vom 7.1.1897, Nr. 2 vom 14.1.1897, Nr. 3 vom 21.1.1897, Nr. 4 vom 28.1.1897, Nr. 5 vom 4.2.1897, Nr. 6 vom 11.2.1897, Nr. 7 vom 18.2.1897, Nr. 8 vom 28.2.1897 und Nr. 9 vom 4.3.1897

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 3 vom 21.1.1897, Nr. 4 vom 28.1.1897, Nr. 5 vom 4.2.1897 und Nr. 6 vom 11.2.1897

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 10 vom 11.3.1897 und Nr. 11 vom 18.3.1897

Anzeige in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 16 vom 14.9.1897

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 40 vom 7.10.1897 und Nr. 41 vom 14.10.1897

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 43 vom 28.10.1897, Nr. 44 vom 4.11.1897 und Nr. 45 vom 11.11.1897

Victor Weygang betätigt sich wiederum als Literat (Aufsatz: "über Göttinger Christgärten", Verlag Hofer, Göttingen).

Carl Albert August Weygang, kehrt in seine Heimatstadt Öhringen zurück und kauft das Haus Nr. 38 in der Karlsvorstadt für 23000 Mark.

Anzeige in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 9 vom 3.3.1898, Nr. 10 vom 10.3.1898, Nr. 11 vom 17.3.1898, Nr. 12 vom 24.3.1898, Nr. 13 vom 31.3.1898, Nr. 14 vom 7.4.1898, Nr. 15 vom 15.4.1898, Nr. 16 vom 22.4.1898, Nr. 17 vom 29.4.1898, Nr. 18 vom 6.5.1898, Nr. 19 vom 12.5.1898, Nr. 20 vom 20.5.1898, Nr. 21 vom 26.5.1898 und Nr. 22 vom 2.6.1898

Anzeige in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 11 vom 17.3.1898

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 32 vom 11.8.1898 von Nr. 33 vom 18.8.1898

Als nunmehriger Metallwarenfabrik-Inhaber läßt er am 16. Dezember 1899 die Firma August Weygang in das Einzelfirmen-Register Öhringen eintragen.

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 5 vom 2.2.1899 und Nr. 6 vom 9.2.1899

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 14 vom 13.4.1899

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 18 vom 23.6.1899

Am 7. April 1900 wird er von der Stadt Göttingen zum "Aichmeister für Längenmaße, Gewichte und Waagen" bestellt.

Das Märchen "Das Geheimnis der Sylvesternacht" wird veröffentlicht.

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 10 vom 5.3.1902

Inserat in der Deutschen Zinngießer-Zeitung Nr. 47 vom 25.11.1903

Das "Deutungsbüchlein zum Orakelgießen", eine weitere Schrift, wird herausgegeben.

Victor Weygang feiert am 27. September 1907 das 170jährige Bestehen seiner Firma.

Er ist zu dieser Zeit Obermeister der "Kupferschmiede-, Klempner-, Installateur-, Zinn-, Gelb- und Glocken-Giesser-Innung".

Er wird am 21. Januar 1908 Feuerwehrhauptmann und bekommt deswegen ein Telefon.

Am 1. April 1912 wird ein Staatliches Eichamt eingerichtet; das Amt des "Aichmeisters" ist damit hinfällig.

Carl Albert August Weygang, Inhaber einer Metallwarenfabrik in Öhringen, firmiert nun ab 14. März 1913 unter "Hohenlohe'sche Metallwarenfabrik Öhringen August Weygang".

In seinem florierenden Geschäft beschäftigt er zeitweise mehr als 20 Mitarbeiter.

Marke für Qualitätszinn

Marke für Qualitätszinn

Hohenlohe'sche Metallwahrenfabrik Öhringen August Weygang

Victor Weygang veröffentlicht das Büchlein "In der Morgendämmerung".

Die beiden Söhne und potentiellen Nachfolger von Victor Weygang, Wilhelm Weygang und Theodor Weygang fallen im Ersten Weltkrieg.

"Blessmann in drei Dälen", ein weiteres Werk seiner schriftstellerischen Tätigkeit erscheint im Verlag Hofer, Göttingen.

Dem Stadtmuseum Göttingen bietet Victor Weygang am 5. März 1919 noch einmal einige Zinnfiguren an mit dem Bemerken, wenn dieser kleine Vorrat vergriffen ist, keine weiteren hergestellt werden.

Victor Weygang stirbt.

Einen Teil der Zinnfiguren- und Zinngeschirrformen übernimmt das Städtische Museum, der Großteil der Formen wird von Carl Albert August Weygang in Öhringen weiterverwendet.

Die Stadt Öhringen verleiht ihm die Ehrenbürgerschaft.

Carl Albert August Weygang stirbt am 25. Juli 1946.

Er hinterläßt der Stadt Öhringen sein Haus, sein gesamtes Vermögen und seine Sammlungen von mehr als 6000 Kunstgegenständen - Möbel und Zinnkunst - als "August- und Thekla-Weygang-Stiftung" mit der Maßgabe, in seinem Haus ein Museum "für alle Zeiten" einzurichten.

Eugen Ochsenreither (Fabrikant in Öhringen und Neffe von Carl Albert August Weygang) kauft von der Stadt Öhringen und der Stiftung Werkstatt und Formen. Die Zinngießerei wird an den Römerwall verlegt.

Qualitätsmarken der Zinngießerei Weygang für bleifreies Zinn nach Deutscher Industrienorm 17810 (ab 1948 bis heute verwendet)

Gerhard Weiss legt seine Gesellenprüfung in München ab.

Gerhard Weiss wird Zinngießermeister.

Ab 1. Januar 1979 ist die Firma August Weygang KG eine Kommanditgesellschaft.

Hans-Richard Ochsenreither, Kaufmann in Reutlingen, ist mit einer Einlage von 20.000 DM in die Firma als Kommanditist eingetreten.

Ab dem 5. November 1979 ist die Kommanditgesellschaft erloschen.

In das Handelsregister des Amtsgerichts Schwäbisch Hall wird eingetragen:

August Weygang GmbH in Öhringen, Herstellung und Vertrieb von Waren aus Feinzinn und verwandten Waren.

Das Grund- oder Stammkapital beträgt 50.000 DM.

Geschäftsführer ist Eugen Ochsenreither, Kaufmann in Öhringen.

Agathe Ochsenreither, geborene Bühler, Öhringen, ist Einzelprokura mit Ermächtigung zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken erteilt.

Der Gesellschaftsvertrag ist am 29. Dezember 1978 abgeschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführern kann Einzelvertretungsbefugnis eingeräumt werden.

Der Geschäftsführer Eugen Ochsenreither ist stets einzelvertretungsberechtigt.

Ab dem 5. März 1984 ist Hans-Richard Ochsenreither, Kaufmann in Bensheim, Geschäftsführer.

Einzelprokurist ist Eugen Ochsenreither, Öhringen.

Die Prokura von Agathe Ochsenreither, geborene Bühler, ist erloschen.

Zum neuen, stets alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Hans-Richard Ochsenreither, Kaufmann in Besnheim, bestellt. Eugen Ochsenreither ist nicht mehr Geschäftsführer.

Die Zinngießerei Wilhelm Schweizer in Dießen kauft die Weygang-Werkstatt in Öhringen und verlegt sie vom Römerwall an die Gäwelestraße.

Jorge Arau-Mussons (* 4. April 1954), Kaufmann und Inhaber der "Wilhelm-Schweizer-Zinnfiguren" Kunstgewerbliche Zinngießerei GmbH. gründet am 26.Januar 1994 die August Weygang GmbH., Betrieb einer Zinngießerei, in Dießen am Ammersee.

Das Grund- oder Stammkapital beträgt DM 50.000

Der Gesellschaftsvertrag ist vom 19. Mai 1993. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

Der Geschäftsführer Jorge Arau Mussons vertritt stets allein. Er ist befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

Zum 28. April 1994 wird die Firma in August Weygang Vermögensverwaltungs-GmbH. geändert.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Verwertung des Anlagevermögens der August Weygang GmbH - Zinngießerei - in Öhringen. Die Gesellschaft kann sich auf dem Gebiete des Gesellschaftsgegenstandes nach Abs. (1) und außerhalb an anderen Gesellschaften, gleich welcher Rechtsform und gleich in welcher Rechtsform, beteiligen, insbesondere auch lediglich die Führung der Geschäfte von Gesellschaften übernehmen.

Am 11. Mai 1998 wird der Gegenstand des Unternehmens der August Weygang Vermögens-Verwaltungs-GmbH. geändert:

Verwaltung und Verwertung des Anlagevermögens der August Weygang GmbH - Zinngießerei - in Öhringen, sowie Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume aller Art, sowie weiter Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über Darlehen, Versicherungen aller Art und Bausparverträgen und die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft oder einem Immobilienfond sowie in- und ausländischen Investmentanteilen. Die Gesellschaft kann sich auf dem Gebiete des Gesellschaftsgegenstandes und außerhalb an anderen Gesellschaften, gleich welcher Rechtsform, beteiligen, insbesondere auch lediglich die Führung der Geschäfte von Gesellschaften übernehmen.

Die Sanierung des Weygang-Museums in der Karlsvorstadt für mehr als zwei Millionen Mark ist beendet, Werkstatt und Formen werden zurückgebracht und der Betrieb dort weitergeführt.

Die Firma Wilhelm Schweizer erhält als Eigentümer der Einrichtung und der Gussformen eine Miete von 400 EUR/mtl.

Ab dem 11. April 2003 wird Ursula Ochsenreither, geb. Gockel (* 4. April 1937), Pfedelbach, zur Geschäftsführerin der August Weygang Vermögensverwaltungs-GmbH bestellt. Sie ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich selbst im eigenen oder fremden Namen zu vertreten.

Hans-Richard Ochsenreither ist nicht mehr Geschäftsführer.

Zum 12. Februar 2003 wird Jorge Arau-Mussons zum Liquidator der August Weygang GmbH in Dießen bestellt.

Die August Weygang GmbH in Dießen ist aufgelöst.

Ab 1. Juli 2003 betreiben Gerhard Weiss und Rosina Weiss die Werkstatt in Öhringen.

Per 31. Juli 2007 wird Hans-Richard Ochsenreither (* 3. April 1940) zum Liquidator bestellt.

Die August Weygang Vermögensverwaltungs-GmbH ist aufgelöst.

Zum 11. Dezember ist die Liquidation der August Weygang GmbH in Dießen beendet.

Die Gesellschaft ist gelöscht.

Dieter Pallotta, Leiter der Stadtkämmerei Öhringen, kauft nach langen und zähen Verhandlungen (Jorge Arau Mussons fordert ursprünglich 250.000 EUR) die Weygang-Werkstatt von der Firma Wilhelm Schweizer für 60.000 EUR zurück; die Gußformen für die Zinnfiguren bleiben in Dießen am Ammersee, weit mehr als 2000 Gußformen für Schalen, Krüge und vieles mehr bleiben in der Werkstatt hinter dem Weygang-Museum.

Weygang-Museum (30. August

2012)

Zinnfiguren:

Dr. Rudolf Specovius schreibt 1936 u. a.:

"Die Weygangsche Zinngießerei ist schon recht alt; allerdings werden in der früheren Zeit ihres Bestehens, d. h. noch während des 18. Jahrhunderts, wohl nur Gebrauchsartikel, Zinngefäße u. dergl. hergestellt sein. Wann mit der Fabrikation eigener Zinnfiguren begonnen ist, läßt sich nicht genau feststellen, wahrscheinlich schon Ausgang des achtzehnten, Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Es scheint, als ob im Anfang weniger Soldaten, die als Spielzeug für Kinder dienten, hergestellt sind; vielmehr scheinen aus der frühesten Zeit Figuren zu stammen, die wohl mehr als Nippsachen Verwendung fanden.

So besitzt das Göttinger Museum ... eine offenbar sehr alte Form, einen Rokoko-Kavalier mit Reitpeitsche unter dem Arm in Größe von ca. 11 cm, der vorzüglich gearbeitet ist und wohl etwa aus der Zeit stammen dürfte, deren Kostüm er trägt ... einen Kavalier in sitzender Stellung, der aussieht wie etwa Kortums Hieronimus Jobs im Examen.

Ob die Figuren von Weygang graviert sind, läßt sich nicht sicher sagen. Es haben sich überhaupt im Besitze der Firma Weygang zahlreiche alte Formen verschiedener Werkstätten befunden, was darauf schließen läßt, daß ein lebhafter Kauf- oder Tauschverkehr mit solchen Formen zwischen den einzelnen Firmen bestanden hat. Besondere Beziehungen scheinen Weygang mit der Werkstatt von Ruckert in Würzburg verbunden zu haben, wenigstens finden sich unter den ... Formen viele mit M. R. (Martin Ruckert) gezeichnete. Einzelne sind auch mit A. R. (Anton Ruckert) gezeichnet.

Eine Jägerfigur trägt übrigens den Namenszug: Anton F. Ruckert. Mir ist nicht bekannt, ob dies noch ein dritter Ruckert ist. Aber auch Formen anderer Werkstätten, wie einzelne von Fleegel, Hildesheim - so der bekannte Burschenschafter mit Fahne um 1825 - haben sich im Besitz von Weygang befunden. Dadurch wird die Feststellung, welche Figuren von Weygang selbst graviert und welche nur bei ihm gegossen sind, sehr erschwert, da die Formen nur zum geringen Teil signiert sind. Daß, wie bei der "Jagd", einzelne Figuren mit C. W. oder C. W. G. kenntlich gemacht sind, ist eine Ausnahme. Mehrere Bäume der Jagd zeigen übrigens die Buchstaben C. W. mit der Jahreszahl 1877, während Hampe die Jagd auf 1845 datiert.

So gehören in Weygangs Werkstatt nach den zum Teil noch im Göttinger Museum befindlichen Formen eine Truppe Hessen-Kasseler in Größe von 9 cm, wohl Gardegrenadiere um 1813.

Überhaupt beginnen die Soldatentypen wohl erst mit der Zeit der Napoleonischen Feldzüge. Aus diesen bewegten Zeitläuften finden sich auch bei Weygang mannigfaltige Soldatenfiguren.

Besonders interessieren hier die großen Figuren napoleonischer Grenadiere ca. 14 cm, von denen das Göttinger Museum eine Anzahl in alter Bemalung aufweist. Diese "langen Kerls" schreibt man der Weygangschen Werkstatt zu.

Sie sind abweichend von der üblichen Manier in Frontstellung, en face gesehen dargestellt, und zwar Grenadiere, Sappeure, Trommler und Offiziere. Ein Zeichen am Fuße weisen sie nicht auf ... in der gewöhnlichen Marschstellung ... scheinen indes von Ruckert zu stammen. ... vier Sappeure in vier Größen ca. 6, 8, 11 u. 14 cm. Die kleinste Figur ist am Fuß mit M. R. gezeichnet, stammt also von Ruckert, so daß anzunehmen ist, daß auch die gleichartigen größeren Soldaten von ihm stammen, zum mindesten nach seinem Vorbild nachgraviert sind.

... gehören mit ziemlicher Sicherheit zu Weygangs Arbeiten eine Anzahl Tiere, ein Schäfer und eine Schäferin in den um 1800 oder früher üblichen Trachten."

"Hampe führt in seinem Buche als Weygangsche Arbeiten weiter eine Eisenbahn aus der Zeit um 1845 und einen Zirkus um 1850 an."

"Es dürfte sich aber hier ziemlich sicher nicht um Arbeiten der Weygangschen Firma handeln, sondern wahrscheinlich um eine von Lorenz-Fürth gearbeitete Eisenbahn. Immerhin befanden sich diese Lorenzschen Formen einer Eisenbahn in Flachfiguren aus der Biedermeierzeit noch bis zur Auflösung des Geschäftes im Besitz der Firma Weygang."

"Von der erwähnten Firma Lorenz-Fürth hat Weygang verschiedene Formen übernommen, wie die im Besitz des Geschäftes gewesene Form eines polnischen Aufständischen mit Fahne (signiert mit dem vollen Namen Lorenz) und eines sehr schön gearbeiteten 11 cm großen Türken, gleichfalls mit Lorenz signiert, beweist. Auch eine Anzahl weiterer meist kleinerer, teils abgekürzt mit L., teils nicht signierter Figuren ist offenbar von Lorenz; so ein Polnischer Sensenmann ohne Fahne im kleineren Format (6 cm), Reiter aus der Zeit um 1801- 1820, ein Kamel und ein Kamel mit Führer in anderer Stellung (vielleicht zu einer Weihnachtskrippe gehörend) sowie Figuren scherzhafter Darstellung, ein auf einer Schnecke reitender Mann, Knabe auf Schaukelpferd und dergl. mehr."

Eugen Ochsenreither schreibt u. a.:

"Mit Sicherheit hat bereits Conrad Weygang Zinnfiguren in Schiefer graviert, noch heute existieren vier signierte Formen. Der Name ist auf der glattgeschliffenen Innenseite einer Formhälfte eingeritzt und wird nicht mitgegossen."

Hans Georg Schmeling schreibt u. a.:

"Wann in Göttingen die ersten Zinnfiguren gegossen wurden, ist aufs Jahr genau nicht festzustellen. Wahrscheinlich geschah dies schon um 1800, und nachweislich waren die Firmen Rott und Weygang daran beteiligt. Zweifellos versuchten sie, in eine Marktlücke zu stoßen und auf diese Weise bessere wirtschaftliche Erfolge zu erzielen.

Die Figuren aus frühester Zeit waren wohl hauptsächlich als Nippsachen gedacht. Dazu gehören vor allen Dingen kunstvoll gearbeitete plastische Zinnschiffe, die in zwei Größen vorhanden waren: 25 cm und 15 cm hoch. Sie waren vorrangig für wohlhabende Käuferschichten gedacht. Für weniger begüterte Kunden wurden kleinere, flache Schiffe hergestellt, die etwa 10 cm hoch waren.

Weiterhin gehören zu den sehr alten Figuren einige Soldaten-Karrikaturen, die angeblich eine Bürgerwehr darstellen sollen. Als Vorbilder sollen Mitglieder der alten Göttinger Bürgerschützengesellschaft gedient haben. Da finden wir beispielsweise einen kleinen, wohlbeleibten Herrn mit einem langen Säbel, der fast so groß ist wie der Gardist selbst. Die anderen, schon in reiferen Jahren stehenden Krieger mit Gewehr und Armbrust, beherzigen offensichtlich das Motto "Immer langsam voran". Der rundliche Häuptling wird vermutlich zu spät auf dem Schlachtfeld eintreffen, weil

sein Esel sich vor dem Kampfe erst stärken muß.

Eindeutig aus der Hand eines Weygangs stammen Formen für eine Eisenbahn und einen Zirkus aus der Zeit um 1850.

Auch zahlreiche großformatige Jagdfiguren sind noch vorhanden. Einige Formen tragen die Signatur "C. W. 1877" oder "C. Weygang, Göttingen".

Nachweislich wurde bei Weygang noch bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges graviert. Zu diesen Arbeiten gehören auch die von Victor Weygang gefertigten halbplastischen Häuser nach Vorbildern aus dem alten Göttingen.

Mit der Schließung der Firma Weygang endete alles gewerbsmäßige Zinngießen in Göttingen."

In dem von der Zinngießerei Wilhelm Schweizer übernommenen Formenbestand sind neben den von Weygang in Göttingen gravierten Formen auch Formen von Lorenz in Fürth, Ruckert in Würzburg und Fleegel in Hildesheim, die zum Teil moch mit L, MR, AR, Adam F. Ruckert, F. Ruckert, J. C. F., Fleegel Hilds., F. F., J. F. Fleegel oder J. C. Fleegel Hildesheim signiert sind.

Fußbrettchen (Wege):

Quellen:

Registerauszüge des Registergerichts Öhringen, Schwäbisch Hall, Stuttgart und Augsburg sowie aus dem Landesarchiv Baden-Württemberg Staatsarchiv Ludwigsburg (FL 300/25 II Bd. 1 u. FL 300/25 II Bd. 3)

Register-Akten des Königl. Oberamts-Gerichts Öhringen im Staatsarchiv Ludwigsburg

Erwin Hintze: Die Deutschen Zinngießer und ihre Marken Band I (Sächsische Zinngießer), Leipzig, K. W. Hiersemann, 1921 - 1932

Erwin Hintze: Die Deutschen Zinngießer und ihre Marken Band VI (Süddeutsche Zinngießer, Teil II: Künzelsau/Sulzbach), Leipzig, K. W. Hiersemann, 1921 - 1932

Theodor Hampe: Der Zinnsoldat - Ein deutsches Spielzeug, Herbert Stubenrauch, Berlin 1924

Rudolf Specovius: Zinngießerei Weygang in Göttingen in Der Standhafte Zinnsoldat - Nachrichten für Liebhaber der Zinnfigur, Joachim Ritter, Markkleeberg b. Leipzig - 1. Jahrgang 1928

Rudolf Specovius: "Die Zinngießerei Weygang in Göttingen" und "Die Zinnfiguren im Städtischen Museum zu Göttingen" in Göttinger Blätter, Heft 2, 2. Jahrgang 1936 und Heft 4 - Sonderdruck 1936 (ich danke Herrn Dr. Günther Beer, dem Vorsitzenden des Geschichtsvereins für Göttingen und Umgebung e.V. für die Kopien dieser beiden Aufsätze sehr herzlich!)

Albert Löfgren: Det Svenska Tenngjutarehantverkets Historia, Band 3, Nordiska Museets Förlag Stockholm 1950

Birger Bruzelli: Tenngjutare i Sverige under kontrolltiden 1764 - 1912, Stockholm 1967

Paul Ernst Rattelmüller: Zinnfiguren - Die Welt in der Spanschachtel, Süddeutscher Verlag München, 1971

Erwin Ortmann: Zinnfiguren einst und jetzt, Edition Leipzig 1973

Eugen Ochsenreither: 250 Jahre Weygang-Zinn (1726 - 1976), Öhringen 1976 - Herzlichen Dank an Herrn Eberhard Tröger vom Stadtarchiv Öhringen für die Beschaffung und Überlassung einer Kopie!

Hanns-Ulrich Haedeke: Zinn sammeln - Vollmers neue Sammelführer in Farbe, Emil Vollmer Verlag GmbH. München, 1980

Reto Niggl: Zinn nach altem Vorbild, Verlag Schneider-Henn München 1983

Hans Georg Schmeling: Die Zinngießerei Weygang in Zinngießer in Göttingen, Göttingen 1984

Ulf Leinweber: Die kleine Figur - Geschichte in Masse und Zinn, Staatliche Kunstsammlungen Kassel, 1985

Heinz Schenzle: Sigel-Bestimmungsbuch, Freunde der Plassenburg e. V., Kulmbach, 1987

Erhard Schraudolph: in Zinnfiguren-Musterbuch - Lüneburg, um 1860 - Johann Christoph Leonhard Ramm, Verlag H. M. Hauschild GmbH. Bremen 2002

Erhard Schraudolph: "Zopfzeit, Befreiungskriege und Gesellschaftsgarten - Zinnfiguren zwischen Aufklärung und Restauration" in 75 Jahre Deutsches Zinnfigurenmuseum - Geschichte der Zinnfigur - Geschichte mit Zinnfiguren, Freunde der Plassenburg e. V. 2004

Webseite Weygang-Museum Öhringen

Webseite Städtisches Museum Göttingen

Webseite Staatliche Museen Kassel

Webseite Villa Weigang (2006)

Webseite Stimme - Hohenlohe/Nachrichten/Öhringen

Webseite Ancestry - Familienstammbaum Meyer, Wiecorek, Gümbel

Deutsche Zinngießer-Zeitung (www.ub.uni-koeln.de)

Archion: Kirchenbücher Göttingen St. Albani, St. Jakobi, St. Johannes, St. Nikolai und Öhringen

familysearch

Ich danke insbesondere Frau Rosina Weiss (Zinngießerei im Weygang-Museum Öhringen) für schriftliche Hinweise und Verbesserungen, sowie ihr und ihrem Mann Gerhard Weiss für die freundliche Aufnahme bei einem persönlichen Besuch in der Zinngießerei am 30. August 2012 sehr herzlich!!!

Kosten dieser Seite:

Registergericht Öhringen EUR 10,00

Registergericht Schwäbisch Hall EUR 10,00

Registergericht Stuttgart EUR 10,00

Registergericht Augsburg EUR 10,00

Handelsregister online EUR 18,00

Landesarchiv Baden-Württemberg EUR 18,90

Archion EUR 19,90